WebGuide秩父は秩父のポータルサイトとして秩父のさまざまな情報を発信しています

-

秩父便利帳

-

秩父交通案内

-

イエローページ

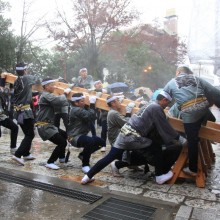

秩父夜祭り12月3日大祭(昼)の様子(秩父市)

表示回数 (4,257 回)

取材地:秩父神社 (秩父市)

日本三大曳山(ひきやま)祭りの一つとして有名な秩父神社例大祭(秩父夜祭)が

12月2日宵宮、3日大祭が行なわれました。

※今回の取材にあたり秩父市役所観光課及び秩父神社、宮地、本町屋台関係者の皆様のご理解・ご協力を頂きました。

3日午前中に予定していた下郷笠鉾・中近笠鉾の引き回しは午後のみの奉曳となりました。しかし昼過ぎには雨が上がり、多くの人出で賑わいました。

秩父市内各所で勇壮な秩父屋台囃子と威勢の良い囃子手の「ホーリャイ、ホーリャイ」の掛け声が響き渡りました。

※秩父夜祭の由来

秩父神社の例大祭として行なわれている「秩父夜祭」は、寛文年間(およそ330年前)から始められ、別名「お蚕(かいこ)祭り」とも呼ばれています。周りを山々に囲まれ、やせた土地の秩父では、桑(くわ)の生育に向いていて、昔から養蚕が盛んでした。交通網など皆無だった時代に、生産した絹を江戸に売り込む方法として「絹市」が考えられました。そして、「市」に遠方から来ていただくお客様の接待として始まったのがその起源とされています。時代の流れで、今は絹市こそ立ちませんが、この祭りだけが残っています。

より大きな地図で その他の名所 を表示

[記事:yokoyama / 2011年12月6日]